在2025年這個數字身份管理成為剛需的時代,阿里小號的停服公告引發廣泛關注。這款曾改變數千萬用戶通信習慣的創新產品,將于2025年10月31日正式終止服務。

從2014年開創虛擬副號先河,到2025年成為監管治理的典型案例,阿里小號其11年的生命周期也折射出中國互聯網創新與合規的永恒博弈。

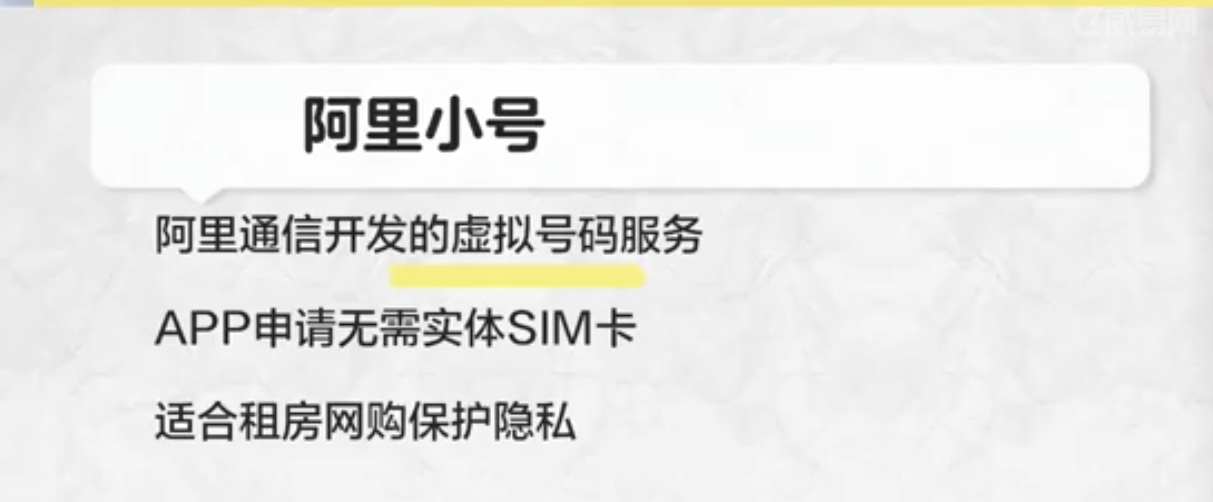

何謂阿里小號?阿里小號是阿里巴巴集團旗下阿里通信于2014年10月推出的虛擬電話號碼服務,該服務允許用戶在不添加實體SIM卡的情況下,通過手機APP就可獲得一個或多個虛擬號碼,用于通話、短信及各類賬號注冊。

其技術架構實現了三大突破:動態號碼池技術:采用162/165/167等專屬號段,支持彈性付費模式;智能路由系統:基于呼叫轉移技術實現主副號無縫切換;隱私保護引擎:內置號碼隱藏與智能攔截功能。

阿里小號這種設計曾解決了三大痛點:一是場景隔離需求,如外賣騎手、房產中介等職業用戶可避免主號騷擾;二是隱私泄露防護,在二手交易、社交注冊等場景實現"一次性號碼";三是成本控制優勢,相比實體副卡可節省75%以上通信開支。

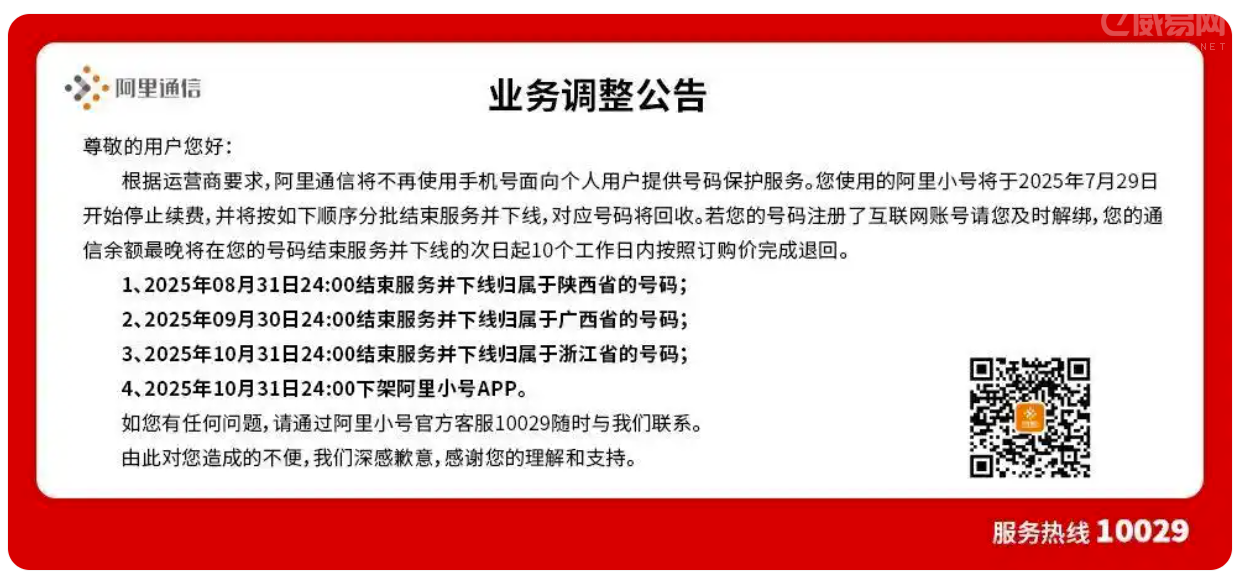

但阿里小號的技術實現高度依賴三大運營商的底層支持,需持續向基礎運營商購買稀缺號段資源。此外,小號的合規性短板也非常明顯,阿里通信在2025年1月發布的《業務調整公告》中承認:"根據最新監管要求,號碼保護服務已不符合電信業務經營許可范圍"。

對于個人用戶而言,2025年8月前需完成號碼解綁;對企業用戶來說,如何在合規框架內重構虛擬通信服務,將成為下一代產品的生死命題。

阿里小號的退場,標志著"技術驅動型創新"在強監管領域的生存法則變遷。其案例揭示出三大行業真理:底層資源依賴型創新存在系統性風險、隱私保護與安全治理必須同步進化和運營商生態內創新更具政策免疫力。

業內分析人士指出,這個曾被譽為"隱私保護神器"的應用落幕,不僅是一個商業故事的終結,更是中國數字治理范式轉型的重要注腳。當技術創新的狂飆突進遭遇監管利劍,不僅是阿里小號的退場,更是一個時代通信服務邏輯的重構。