2013 年春節注定是一個大家頗為注視的時點。微信在此前不久完成了 3 億用戶的跨越,而且推出了實時語音對講。春節假期的節日問候也是剛需所在。微信 PK 短信,已然成為一場人們期待已久的暗戰。

闔家團圓的除夕夜蘊藏“殺機”,微信正悄悄從運營商的碗里夾走他們的“年夜飯”——“短信”份額。我們觀察到了兩個有趣的現象:一、除夕夜,短信不再擁堵;二、部分微信出現大幅延遲(時間從幾十分鐘到幾個小時不等,某一條微信拜年信息,我還是第二天早上才收到的)。這說明了什么呢?也許運營商放開了限制,也許是短信發送數量正在減少,但可以確定的是微信發送量登上了一個大的量級。移動互聯網服務,正在蠶食電信運營商們曾引以為豪的業務份額。

除夕夜,期待中“狂轟濫炸”的賀年短信并沒有出現,反而吵得更兇的是微信上形式多樣的拜年信息:語音,文字,圖片,表情圖案……年夜依然的吵鬧,只是悄悄地換了“戰場”。

短信:前后夾擊,增長停滯

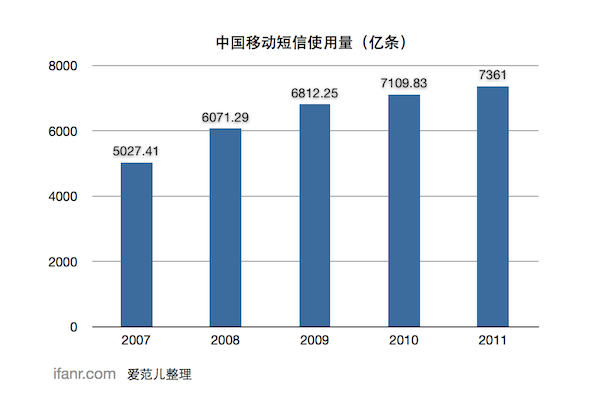

在移動互聯網應用沖擊下,短信的增長空間越來越小。早在今年年初,就有有業內人士表示,對短信業務“不求大的增長,只求不下跌”。廣東聯通互聯網產品運營部總經理李韓也認為短信增長已經接近“停滯”:

除夕數據初步結果顯示,今年除夕當天廣東聯通戶均短信發送量微增 9% 左右,發送量超過 1.5 億條。趨勢顯示短信依然是剛性需求,但增速已經基本停滯,移動互聯網溝通方式帶來流量增長的同時,也帶來傳統通信加速移動互聯網化的警鐘。

多個數據都指向一個結論——短信雖說還沒被丟棄,但不會再是增長點了。

如果按照工信部給出的數據來計算,電信運營商們 2012 年在短信收入上至少丟了 8 億元(按每條短信的資費 1 毛計算)——2012 年全年的發送的短信數量為 8973.1 億條,總體增長 2.1%,而由于手機增長 11%,因此人均發送量下降 9%。

不過,式微的也只是運營商手下的短信份額而已,“短信”這種即使通訊短消息的需求,只會隨著手機用戶的增長而增加,不會減少。“短信” 的需求又轉移到哪里了呢?移動互聯網,或者我們可以說相當一大部分落到了微信的頭上。

微信:26 億條?

不管是否樂意,運營商們的“年夜飯”被勻出一部分,這杯羹有多大?

2013 年 1 月 16 日,微信用戶數突破 3 億。從 2.7 億用戶到 3 億用戶,微信用了 44 天就達成增量,平均每天增長 68.18 萬。按照此速度,在除夕夜(2013 年 2 月 9 日)用戶總數應該已經達到 3.16 億。而根據微信早前披露的數據,活躍用戶約占 40%。也就是說,目前微信可能擁有 1.26 億的活躍用戶。

而這 1.26 億的用戶,很可能就是除夕夜的拜年短信大軍。根據 2012 年的數據,全國春節拜年短信數量為 320 億條。按照當時的開通了短信業務的 76481.5 萬戶手機用戶計算,平均每人在春節期間發送的短信數量為 41.8 條。也就是說,假如這 1.26 億的用戶通過微信發送全部的賀年短信,預計短信量將會高達 52.7 億條。

當然,52.7 億條微信,是在理想化條件下達到的最高數量。在實際的情況下,用戶很少會只使用微信發送全部的賀年短信,一般會微信和短信并用,互相補充。目前,微信并沒有提供官方數字,而根據周邊朋友使用數據看來,短信和微信的數量約為 1:1。用這樣的比例來折算,我們估計約有 26 億條賀年祝福通過微信傳播!

26 億條短信是什么概念?我們可以做如下對比:2013 年,北京地區電信運營商的賀年短信總數量 11.6 億條。微信賀年祝福是北京地區短信量的 2 倍。除夕,微信讓運營商少收了2.6 億元。

微信拜年大熱的原因相信大家都心里有數了:除夕夜,微信群發助手果斷出擊,不再“深藏功與名”。用戶可以輕松使用群發助手發送賀年信息,用法較普通的短信群發還更方便。此外,微信在“非文本類信息”交流上有著天然的優勢。語音,圖片,表情涂鴉……如此多樣化的信息對傳統電信運營商單一枯燥的文字短信有非常大的“殺傷力”。

而這一切還不是關鍵,重點是——資費。微信所需要的花費就是流量,隨著 3G 和免費 wifi 環境日益普及,微信再也不需要擔心通道問題。在微信于除夕零時自動把群發助手推送到微信用戶的對話列表時,有人甚至認為,這次群發助手的出擊,吹起了和電信運營商們的正面交鋒的號角。

移動互聯網世代,運營商還沒有找準節奏。一個有趣的佐證是,2010年,中國移動并沒有披露彩信的業務狀況。而 2011 年短信和彩信業務 468.89 億元,比 2010 年單獨披露的短信業務收入 526.15 億元還要低。彩信是運營商受移動互聯網沖擊最大的業務。而微信正恰逢其時,如日中天。

面對短信的衰勢和微信的崛起,電信運營商們作何反應呢?香港的電信盈科開了頭,合作內容也很誘人——8元的微信暢聊套餐,其實就是不限流量地使用微信的語音、圖片分享等服務。盡管國內運營商曾在 2012 年互聯網大會當中表示,要轉向“流量經營”,擁抱 OTT 服務,但目前還沒有看到風吹草動。不過,除此之外,還有他法?

或許,我們很快就可以看到國內運營商和微信更深入的合作了。